皆さまは、阪神間モダニズムってご存知でしょうか?

阪神間モダニズム(はんしんかんモダニズム)とは、日本で1900年代から1930年代(特に大正期から昭和初期)にかけて

「大阪市と神戸市の間」を指す「阪神間」を中心とする地域において育まれた、

近代的な芸術・文化・生活様式とその時代状況を指す。(Wikipediaより)

ということで、「阪神間」の地域の定義は結構あいまいなのですが、

ヨドコウ迎賓館・旧甲子園ホテル・旧宝塚ホテル…などなど、元々リゾート開発からはじまった文化の流れのことをいいます。

先日、芦屋市民センターで「阪神間モダニズムセミナー」というものがあり、

ライト建築についてのお話が聞けるとのことだったので、張り切って参加してまいりました。

(注:ライトとは、近代建築三大巨匠の1人。フランク・ロイド・ライトのこと。アメリカ人建築家です)

ご登壇されていたのは、

武庫川女子大学 生活環境学部生活環境学科の 三宅 正弘准教授 と

兵庫県立大学 環境人間学部環境人間学科の 水上 優教授 のお二方。

ライト建築といえば「有機的建築」といわれ、

『普遍的な形をもっている自然の姿に学び、建物が環境と溶け合いながら、住む人にもフィットするデザイン』

の重要性を唱え続けた人なので、これまで「自然に敬意をはらった建造物をつくってきた人」という

イメージしかなかったのですが、

水上教授がおっしゃった「有機的=organic」の語源はorgan(臓器・器官)である

という言葉にハッとしました。

胃が半分なくても、肺がひとつなくても

お互いにカバーできるように、一から多、部分から全体に関連しながら

つながっていることが有機的であるということ。なんだそう。

(本当はもっとちゃんとした解説がありましたが、ざっくりいうとそんな感じ)

そう思って改めてヨドコウ迎賓館をみると、

窓もモールディングもいろんなところが連続性を保てるようにデザインされてるんですよね。

ヨドコウ迎賓館にはこれまで何度か足を運んだことがありましたが、

使用されている大谷石や銅の緑錆や、尾根に沿うように建てられた建物の形にばかり目がいって

デザインの意図について深く考えたことがなかったので

今回のセミナーはとても勉強になりました。

次回は新たな視点をもって見学にいってみたいと思っています。

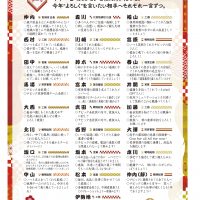

因みに、12月11日(日)までは下記のイベントも行っているようです。

「阪神間モダニズム クイズ巡礼デジタルスタンプラリー」

https://hanshinkan-modernism.com/

モダニズム建築に興味のある方は是非行ってみて下さい。

※トップ画像は「ヨドコウ迎賓館」外観写真です(ヨドコウ迎賓館HPより)

こちらの写真は旧甲子園ホテル(現在は武庫川女子大学のキャンパスとして使われています)

の内部の写真です。ここ数年のコロナ禍で一般の見学は中止されていましたが、

10月から再開しています。こちらもおすすめ!